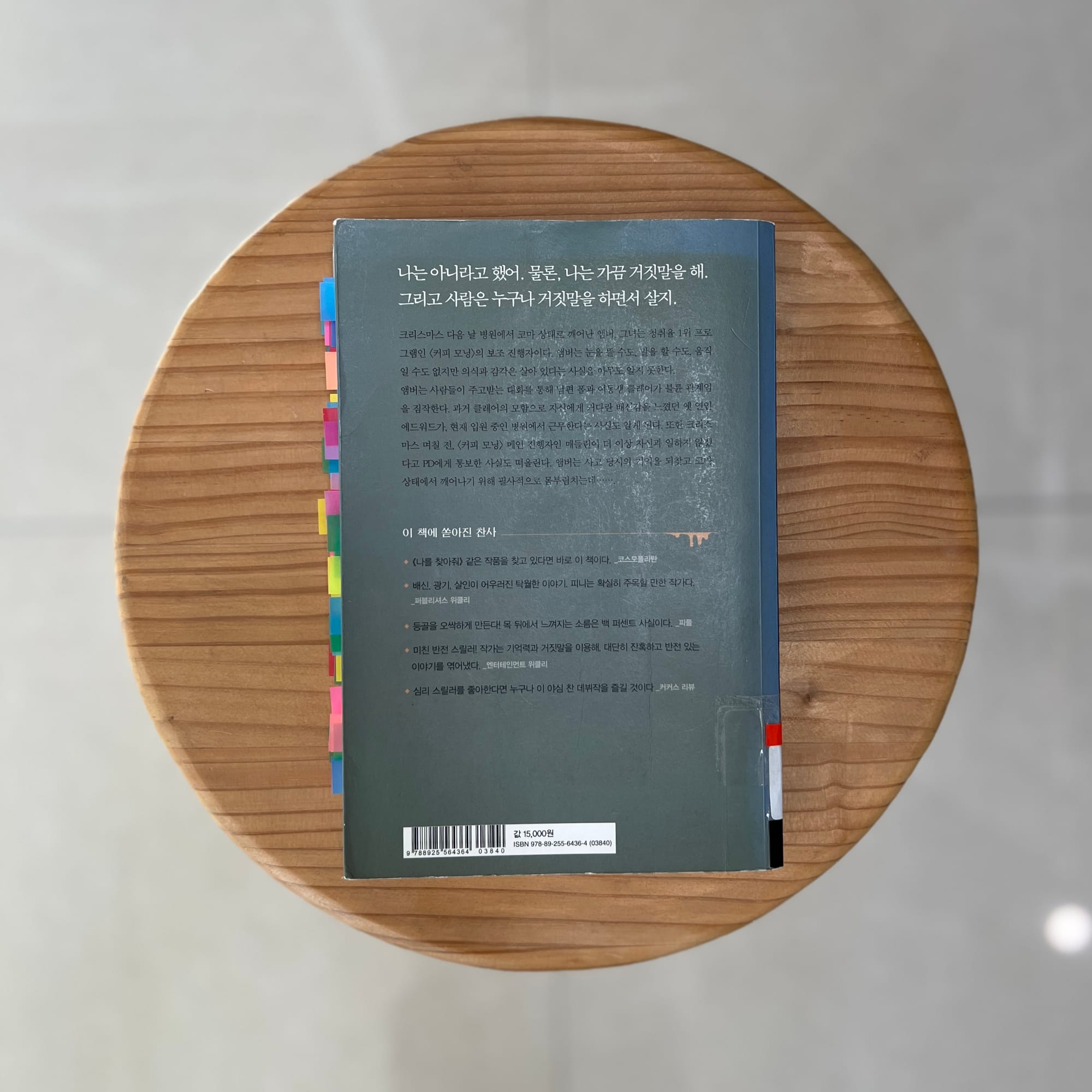

뭐가 거짓말인지 맞혀봐 - 앨리스 피니, 『원래 내 것이었던』

눈을 가늘게 뜨고 거울을 보니, 테일러가 나를 쳐다보는 것처럼 느껴져서 기분이 좋았어. 내가 미소를 짓자 그 애도 미소를 지었지.

‘믿을 수 없는 화자’는 미스터리 작가들이 자주 쓰는 수법이다. 대부분의 정보를 화자로부터 공급받아야 하는 독자로서는 여러 가지 이유로 화자를 믿을 수 없는 경우 위화감이 느껴지는 부분을 파악하여 실제의 모습이 어떤 것인지 밝혀야 한다. 그리고 이것이 독서에 긴장감을 불어넣는다. 『원래 내 것이었던』은 소설의 시작부터 이렇게 선언을 한다.

내 이름은 앰버 레이놀즈다. 나에 대해 알아야 할 세 가지가 있다.

1.나는 코마 상태다.

2.남편은 더 이상 나를 사랑하지 않는다.

3.나는 가끔 거짓말을 한다.

화자는 앰버이고, 모종의 사고로 코마 상태가 되어 병원 침실에 누워 있다. 의식은 돌아왔지만 몸을 움직일 수 없어 다른 사람에게 의사를 전달할 방법은 없다. 사고의 여파인지 기억이 부분적으로 날아가 문병을 온 남편과 가족 등의 이야기를 통해서만 상황을 파악할 수 있다. 아, 이 제한된 정보를 통해서 사고의 진상을 파악하는 게 이 소설의 목적이구나, 싶지만 화자가 ‘가끔 거짓말을 한다’는 건 무슨 의미인지도 파악해야 한다. 소설은 사고 직후인 현재의 상황, 사고 일주일 전의 상황, 그리고 25년 전 일기장의 내용을 번갈아 보여준다. 이 교차서술에도 함정이 있으리라는 것을, 우리 미스터리 독자들은 잘 알고 있다.

☢️ 여기서부터 스포일러 주의 ☢️

이 소설에는 거짓말이 너무 많다. 모든 미스터리가 전부 ‘공정한 게임’을 할 필요는 없지만, 진상의 핵심에 이르는 정보에 대해서는 독자가 알아차릴 수 있을 만한 단서를 주어야 진상이 주는 충격도 효과적으로 작용한다. 어떤 정보를 감추고 어떤 정보를 미끼로 내줄 것인가 하는 균형이 중요한 것이다. 하지만 『원래 내 것이었던』은 진짜 진상에 대한 정보에 너무 인색하다. 아니, 독자가 정보를 통해 진상을 파악하게 만드는 데는 관심이 없었던 것 같다. 그래서 최종적으로 후반부에 작가가 ‘자, 이게 진상이야’라고 내놓는 이야기를 받아먹는 수밖에 없다. 책의 마지막 페이지를 읽은 순간에는 그런 감상이었다.

문제는 마지막 단락이다.

내 이름은 앰버 레이놀즈다. 나에 대해 알아야 할 세 가지가 있다.

1.난 코마 환자였다.

2.내 동생은 비극적인 사고로 죽었다.

3.가끔 나는 거짓말을 한다.

『원래 내 것이었던』은 주인공이자 화자인 앰버와 앰버의 동생 클레어의 애증 관계를 중심으로 벌어지는 이야기다. 결말에서 앰버는 클레어를 죽음으로 몰아넣는다. 그래서 저 마지막 단락을 보고, 아, 클레어가 죽지 않는(앰버가 클레어를 죽이지 않은) 결말이구나 싶었다. 그게 가장 무난한 해석일 것이다. 그런데 작품을 복기하며 가만 생각해보니 앰버와 클레어는 생일까지 같은 동갑이고, 번역으로는 ‘언니’ ‘동생’으로 표현하고 있지만 원문은 아마도 그저 ‘sister’일 것이다. 그렇게 생각한다면 2번의 ‘동생(sister)’은 클레어가 아니라 앰버가 될 수도 있다는 말이다.

오호라, 이 작품은 그렇게 즐기는 것이렷다. 만약 이 단락에서 거짓말인 부분이 “내 이름은 앰버 레이놀즈”라는 부분이라면? 이 단락은 어떻게 해석할 수 있을 것인가. 앰버와 함께 사고를 당한 클레어가 코마 환자였고, 앰버는 사실 사고로 죽었다는 게 된다. 그리고 소설 내내 앰버인 척하던 화자는 클레어였다…… 에엣? 아니겠지…….

아니 근데, 솔직히 앰버와 클레어 모두 일반적으로 생각하는 보통 사람과는 거리가 있는 데다 ‘가상의 친구’도 등장하고, 앰버가 주인인 것처럼 보였던 일기장도 클레어 것이었고, 어린 시절 언제나 ‘콩깍지 안에 들어 있는 완두콩들’이라 서로를 불렀다. 클레어는 거울을 보며 앰버와 동일시하기도 했다. 앰버는 어릴 적부터 자신의 세계 안에 틀어박혀 부모조차 받아들이지 않았고 그들이 “아무리 노력해도 찾을 수 없었을 거”라고 할 정도였는데 화자가 앰버인 척하는 클레어라면 소설의 모든 이야기는 코마 상태인 클레어가 자신의 머릿속에서 벌이는 상상이라는 구운몽 결말이라고 생각할 수도 있지 않나.

아무리 생각해도 선을 넘은 해석 같긴 하지만 후반부에 밝혀지는 진상들도 평범한 미스터리에서 기대할 만한 것은 아니지. 어쩌면 작가는 무엇이 거짓말이고 무엇이 진짜인지, 거짓말의 경우의 수에 따라 드러나는 진상의 모습을 경험해보라는 의미로 이 작품을 쓴 것이 아닌가 싶은 생각이 들었다. 어떻게 추리하느냐에 따라 진상이 바뀐다는 점에서 마야 유타카의 『신 게임』과도 비교할 수 있겠다. 물론 『신 게임』의 경우는 이보다는 사건이 훨씬 간명하고 단서가 무엇인지 명확하게 밝히고 있고, 무엇보다 미스터리 장르의 규칙에 대한 도전을 벌이고 있으니 방향성은 아예 다르지만 말이다.

‘원래 내 것이었던’이라는 제목은 클레어에게 집중되었던 부모와 주변 사람들의 애정과 관심을 자신에게 돌리고 싶은 앰버의 바람을 담은 듯하지만 진상에서 드러나는 거짓말의 향연을 보고 있자니 원제를 살리는 게 더 어울리지 않았나 싶기도 하다. ‘나는 가끔 거짓말을 한다’는 앰버가 자신을 설명하는 한 가지이기도 하지만 제목에 갖다두는 순간 작가 자신을 가리키는 말로도 읽히지 않는가. 제목부터 독자에게 선언한다. 작가도 거짓말을 하고 있다,라고. 그렇게 생각하면 구운몽 결말에 힘이 실리기도 하는데 말이지. 작품이 이렇게 서술트릭의 성격이 짙은 탓에 이 점에서 호오가 갈리긴 하겠다.